鄂ICP备09005423号-7版权所有:中国法制发展战略研究院

地址:武汉市东湖高新技术开发区南湖大道特一号

传真:027-87108590邮箱:fazhihubei@qq.com

浏览总量:652913

2018年6月20日上午,国家司法文明协同创新中心在北京举行《中国司法文明指数报告2017》新闻发布会。来自新华社、人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、光明日报、法制日报、检察日报(正义网)、人民公安报、人民法院报、民主与法制、北京日报、新京报、北京晚报、人民网、新华网、法制网等全国各大新闻媒体共30多人出席了新闻发布会。

新闻发布会由中国政法大学副校长时建中教授主持。司法文明协同创新中心理事长、联席主任张文显教授,中心学术委员会主席陈光中教授出席了发布会并讲话,中心联席主任张保生教授介绍了《中国司法文明指数报告2017》有关数据发现及全国31个省、自治区、直辖市的排名情况。张文显教授强调:司法文明系法治文明和政治文明的基本标志。它体现了现代法治国家先进的司法理念、司法制度和司法文化,因而是一个国家法治文明的指示器。对各地司法文明状况进行客观评价并予以公布,对于深入推进司法改革、建设更高水平的社会主义司法文明,具有重要意义。

“中国司法文明指数”(China Justice Index)是国家“2011计划”和“双一流计划”司法文明协同创新中心开发的一种法治量化评估工具。该指数的研发,是根据党的十八届四中全会《决定》关于“保证公正司法,提高司法公信力”的要求,通过实地调查普通民众和法律职业群体的亲身经历和感受,用本项目课题组独立收集的最新调查数据,以分解表和雷达图等直观形式显示了各省、自治区、直辖市司法文明指数排名及其在各级指标上的得分(强项和弱项),反映了人民群众对本地司法文明状况的满意度,为全国各地加强司法文明建设提供一面可供自我对照的“镜子”。

《中国司法文明指数报告2017》是司法文明协同创新中心继《中国司法文明指数报告2016》之后发布的第四份年度报告。该报告根据课题组从全国31个省区市独立收集的24400份问卷调查数据而形成,其主要发现如下:

(一)全国各地司法文明指数总分排名分析

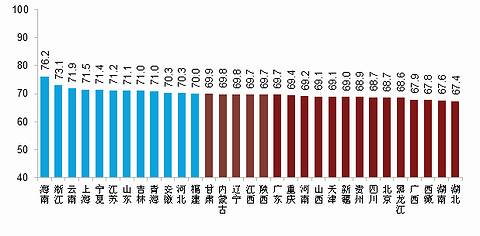

1.2017年31个省/自治区/直辖市的司法文明平均得分为70.0分(满分为100分),与2016年平均得分68.2分相比,上升1.8分。

2.如下12个省/自治区/直辖市的得分在平均分及以上:海南(76.2分)、浙江(73.1分)、云南(71.9分)、上海(71.5分)、宁夏(71.4分)、江苏(71.2分)、山东(71.1分)、吉林(71.0分)、青海(71.0分)、安徽(70.3分)、河北(70.3分)、福建(70.0分),其余19个省/自治区/直辖市的得分均在平均分(70.0分)以下。

3.2017年值得注意的数据:一是海南省以76.2分排名中国司法文明指数第一名,2014-2016年连续三年排名第一的上海市则以71.5分(2016年为70.5分)屈居第四;湖北省以67.4分在全国排名垫底。二是31个省/自治区/直辖市最高分与最低分的分差为8.8分,相较于2016年最大分差3.8分,扩大了5.0分,这说明全国各地司法文明的差距进一步拉大。三是所有省/自治区/直辖市的得分未达“良好”(80分)水平,说明各地司法文明建设还有很大的努力空间。

图1 2017年各省/自治区/直辖市司法文明指数总分排名

图2 2017年各省/自治区/直辖市司法文明指数总分排名地域分布图

(二)司法文明指数10个一级指标得分及排名分析

1.2017年中国司法文明指数全国平均得分为70.0分(满分为100分),与2016年全国平均得分(68.2分)相比,上升1.8分。

2.司法文明指数10个一级指标的最大分差为8.1分,比2016年最大分差3.8分扩大了5.0分。其中,一级指标9“司法公开”得分最高(75.9分);一级指标8“法律职业化”得分最低(64.5分);一级指标7“司法腐败遏制”得分倒数第二(66.6分),反映了人民群众对其满意度较低。

图3 司法文明指数一级指标得分情况分布图(满分为100分)

3.法律职业化程度亟待提高。“法律职业化”一级指标的得分为64.5分(比2016年的66.4分继续降低),在10个一级指标中排名倒数第一(2016年为倒数第三)。在其3个二级指标中,“法律职业人员遵守法律职业伦理规范”的得分最低(58.8分),比2016年的61.3分继续降低至及格线以下。

3.司法腐败遏制任重道远。调查数据显示,“司法腐败遏制”一级指标得分仅为66.6分,在10个一级指标中排名倒数第二。在全国31个省/自治区/直辖市中,海南得分最高(87.2分),江西垫底(61.7分),与最高分相差达到25.5分。其中,对于警察、检察官和法官三类人群,受访者对警察远离腐败的评价最为消极,仅得65分;其次是“法官远离腐败”(66.4分),“检察官远离腐败”得分最高(68.4分)。

4.司法文化建设更需弘扬理性。“司法文化”一级指标的得分66.8分(比2016年的67.1分继续降低),在10个一级指标中排名倒数第三。在其4个二级指标中,“公众参与司法的意识及程度”得分最高(71.1分),其次是“公众诉诸司法的意识及程度”(67.2分)和“公众接受司法裁判的意识及程度”(65.7分),而“公众接受现代刑罚理念的意识及程度”的得分垫底(63.2分)。数据显示,仅有52.7%的普通公众认为,如果有当人民陪审员的机会,自己有参与法庭审判的意愿。另外,超过六成的公众(63.5%)表示,支持在公共场所举行公捕、公判大会,其中有26.9%(比2016年的24.8%继续增加)的公众表示坚决支持。这说明,现代司法理念的宣传普及还是一个长期艰巨的任务。

5.“当事人诉讼权利”在十个一级指标中以69.8分排名倒数第四。其中,海南省得分最高(74.1分),北京市得分最低(66.4分),这也成为拉低北京市整体排名的一个重要因素。在“当事人诉讼权利”的4个二级指标中,“当事人享有证据性权利”的得分最低(66.2分),这表明在证据制度建设方面尚需付出艰苦努力。

(三)2017年司法文明指数问卷调查及数据统计方法

1.问卷样本选取方法

《中国司法文明指数报告2017》的问卷调查,在每个省、自治区、直辖市发放800份问卷,其中公众卷600份,专业卷200份(法官、检察官、警察和律师各50份)。公众卷与专业卷的比例为7.5:2.5。实际收回有效问卷25857份,其中法律专业样本总量为6385份,公众样本总量为19472份。

2.公众卷数据采集

《中国司法文明指数报告2017》公众卷数据采集,在每个省、自治区、直辖市选择3个人口最多的城市,随机抽样600人,样本中男女各半;抽样调查对象至少涵盖13个职业中的8个职业,必须年满18周岁,并尽量涵盖18-30岁、31-40岁、41-50岁、50岁以上这四个年龄段,以保持年龄段样本量的分布均衡。

3.专业卷数据采集方法

为确保专业样本数据的代表性,避免样本代表性的偏差,专业卷的发放,兼顾了不同的代表性样本。首先,每个省份在两个以上地区或城市发放问卷;在直辖市选择两个以上的行政区。其次,在被调查城市随机选择调查单位时,兼顾省级、市级或基层法院、检察院、公安局以及大小不同的律师事务所。再次,在同一机关(机构)尽可能兼顾不同部门的法官、检察官、警察和律师。最后,在同一部门尽可能兼顾不同工作年限的专业人士。在问卷调查时,先由调查员讲解“中国司法文明指数”的内容、意义和方法,再由法官、检察官、警察、律师当场答题。

4.客观指标数据来源与主客观指标分值比例

《中国司法文明指数报告2017》主客观指标分值比例为9:1。客观指标数据来源为:各省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院向省级人民代表大会所作的2017年度工作报告。

5.数据统计分析方法

《中国司法文明指数报告2017》10个一级指标各占10%的比重,并将10%的比重均分给相应的二级指标;相应地,二级指标的比重又均分给对应的各个问卷题目。具体的指标算分遵循“题目赋分→二级指标得分→一级指标得分”的过程,根据赋值原则对64个问题逐一赋分。

新闻发布会背景材料

一、司法文明指数项目简介

司法文明指数项目是教育部、财政部“高等学校创新能力提升计划”(“2011计划”)、国家“双一流”建设司法文明协同创新中心承担的一项重大研究任务。

“司法文明协同创新中心”是教育部、财政部2013年第一批认定的“2011计划”14个协同创新中心之一。该中心按照“国家急需、世界一流”的要求,瞄准司法文明这一法治文明传承创新的重大需求,以中国政法大学为牵头高校,吉林大学、武汉大学、浙江大学为主要参与高校,并联合了各级司法机关和法律行业组织等38个国内协同单位,以及16个国外协同机构(含11个国外大学、研究所、国际组织和5个国外教授单位)。该中心的宗旨是:促进国家司法文明建设,提升中国司法文明在世界司法文明体系中的认同度和话语权,推进中华民族早日跻身世界司法文明先进行列。该中心肩负“五大任务”:一是理论创新,探索科学的司法理论;二是制度创新,建构先进的司法制度;三是实践创新,促进公正的司法运作;四是教育创新,造就卓越的司法精英;五是文化创新,培育理性的司法文化。自2018年开始,“司法文明协同创新中心”纳入国家“双一流”建设计划。

司法文明指数作为一种法治评估工具,通过对全国各省、自治区、直辖市司法实践的实际测量,具有如下特点和功能:

(一)主要特点

1.综合性。该指数试图显示全国各地司法文明建设的全景或全貌。

2.独立性。该指数调查结果,完全来源于“司法文明指数项目”每年独立收集的新数据。这与国内目前一些地区司法机关仅依据自我搜集或委托收集的数据来编制评估报告的做法,形成了鲜明对照。

3.实践性。该指数试图通过考察实际的司法运作,来衡量全国各地司法机关在司法实践中对法治的坚守。

4.亲历性。该指数综合了全国各地普通民众和法律职业群体严谨的投票意见,确保了调查结果反映被调查者亲身经历的情况和直接感受。

5.可鉴性。该指数调查结果在分解表和雷达图中,显示出各地司法文明10个一级指标、32个二级指标的强项和弱项,可为解决各地司法文明建设中的具体问题提供可资借鉴的“镜子”。

(二)主要功能

第一,为法治建设提供一种量化评估工具。司法是法治的核心内容,公正司法是法治的生命线。司法文明指数期冀在“保证公正司法,提高司法公信力”方面发挥积极作用,以提升中国在“世界法治指数”中的排名。

第二,为司法文明建设提供一面“镜子”。本指数通过追踪各省、自治区、直辖市司法文明的现实“水平”,可为司法机关、社会组织和普通民众提供独立可靠的信息,反映全国各地在司法实践中对法治的坚守,在司法文明建设10个一级指标和32个二级指标的强项和弱项,为各地有针对性地加强司法文明建设提供实证数据。

第三,体现人民群众对司法的满意度。司法文明指数综合了普通民众和法律职业群体严谨的答卷意见,反映了其对本地司法现状的亲身感受。这种群众满意度是评价“公正司法”和“司法公信力”的最高标准。

第四,描述随时间变化的司法文明进步轨迹。通过一定周期的数据记录比较,司法文明指数可以描述各省、自治区、直辖市司法文明建设的历年进步轨迹。

二、司法文明指标体系

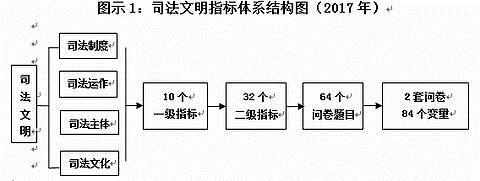

在“中国司法文明指数”2016年评估的基础上,2017年评估办法对指标体系、问卷设计、调查方法等做了如下改进:

〇在保留四年指数评估10个一级指标的同时,对其内容和排序做了微调;

〇二级指标从最初50个(2014年)减至36个(2015年)又减至32个(2016年)的基础上,2017年二级指标稳定在32个,但有两个二级指标从原来的一级指标9移入一级指标1;

〇问卷题目从最初97个(2014年)减至74个(2015年)又减至70个(2016年),2017年则进一步减少到64个;

〇各类群体中用于指标算分的变量总数从最初的194个(2014年)减至95个(2015年)又减至91个(2016年),2017年继续减至84个。

参见图示1:司法文明指标体系结构图(2017年)。

司法文明指数,试图通过对全国各地司法文明现状的动态监测,从普通人的视角,调查和评估可能影响人民群众日常生活和诉讼活动的司法文明现状。例如,司法权力在一个地区是否依法、独立、公正行使?当事人是否享有必需的诉讼权利?民事诉讼和行政诉讼是否得到及时受理并符合公正等要求?刑事司法程序是否及时、公正、有效?证据裁判原则能否得到贯彻?警察、检察官和法官是否远离腐败,人民群众对这三个群体的总体满意程度如何?公众参与和诉诸司法的意识和程度如何?公众接受司法裁判和现代刑罚理念的意识和程度有多高?这一系列展现司法文明程度的综合指标,以直接调查数据(各省、自治区、直辖市随机抽样的800份问卷给司法文明32个二级指标的打分)为基础,以直观图形显示的方式提供了有价值的信息,反映了人民群众对本地司法文明发展水平的满意度。

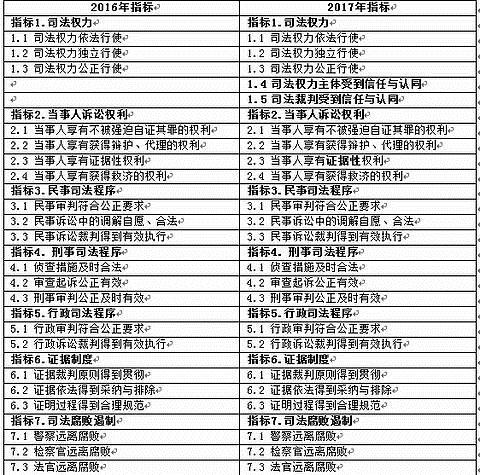

司法文明指标体系由如下10个一级指标、32个二级指标组成,2017年指标修改情况与2016年指标的对照详见下表:

司法文明指标体系2017年修改情况对照表

来源:司法文明协同创新中心